|

|

| Kawase Hasui Gallery |

S. Watanabe:出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1885年6月2日 - 1962年2月14日(明治18-昭和37)

Shōzaburō Watanabe (渡邊 庄三郎 Watanabe Shōzaburō, June 2, 1885 - February 14, 1962) was a Japanese print publisher

and the driving force behind the Japanese printmaking movement known as shin-hanga (新版画)("new prints").

He started his career working for the export company of Kobayashi Bunshichi(小林文七),

which gave him an opportunity to learn about exporting art prints.

In 1908, Watanabe married Chiyo, a daughter of the woodblock carver Chikamatsu.

Watanabe employed highly skilled carvers and printers, and commissioned artists to design prints

that combined traditional Japanese techniques with elements of contemporary

Western painting,

such as perspective and shadows. Watanabe coined the term shin-hanga in

1915 to describe such prints.

Charles W. Bartlett(チャールズ・ウィリアム・バートレット), Hashiguchi Goyō(橋口五葉), Kawase Hasui(川瀬巴水), Yoshida Hiroshi(吉田博),

Kasamatsu Shirō(笠松紫浪), Torii Kōtondō(鳥居言人), Ohara Koson(小原古邨) (Shōson), Terashima Shimei(寺島紫明),

Itō Shinsi(伊東深水), Takahashi Shōtei(高橋松亭) (Hiroaki) and Yamakawa Shuho(山川秀峰)

are among the artists whose works he published.

Much of his company's stockpile of both prints and their original printing-blocks was destroyed

in the Great Kantō Earthquake of 1923. In the following years, new versions

of many of these prints were created,

using re-carved blocks; typically, the re-issued "post-quake"

prints included changes/revisions in the design.

Watanabe exported most of his shin-hanga prints to the United States

and Europe due to a lack of Japanese interest. After the close of World

War II, his heirs continued the business, which still operates.

※ S. Watanabe = 渡邊木版美術画舗 1906 (明治39) - |

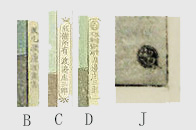

| S. Watanabe 版権印・サイン |

| 新版画の年代特定方法(版権印による識別) |

年代特定?版画に書いてあるじゃないか!と言われる方もいらっしゃると思いますが、

日付は版木に彫られた物で後で摺っても日付は変わりません。(芸艸堂版の場合は版木から削除する。)

摺られた実年代が重要なのは、初摺りの評価が高く価値が極端に違うところです。

当然、木版ですので摺りを重ねて行くと描かれた線や色が崩れてきます。

それでも、並べて注視しない限り分かりません。

そこで、簡単な見分け方として後押しの版権印を利用します。

※芸艸堂からは巴水の作品は出ていないと思います。又、日付は巴水の作品の場合は元々無い物もありますし、小判サイズ以外は削除するような事はありません。

事例:版権印とは違いますが当然ある物がないとなると低評価になります。

開運なんでも鑑定団

2015年11月17日放送 「IN長野県 山ノ内町」 笠松紫浪の木版画 の 評価額

印があるかないかで、評価20万円 が 3万になってしまいます。

古銭でしたらエラー扱いでとんでもない値段になるのですが!

|

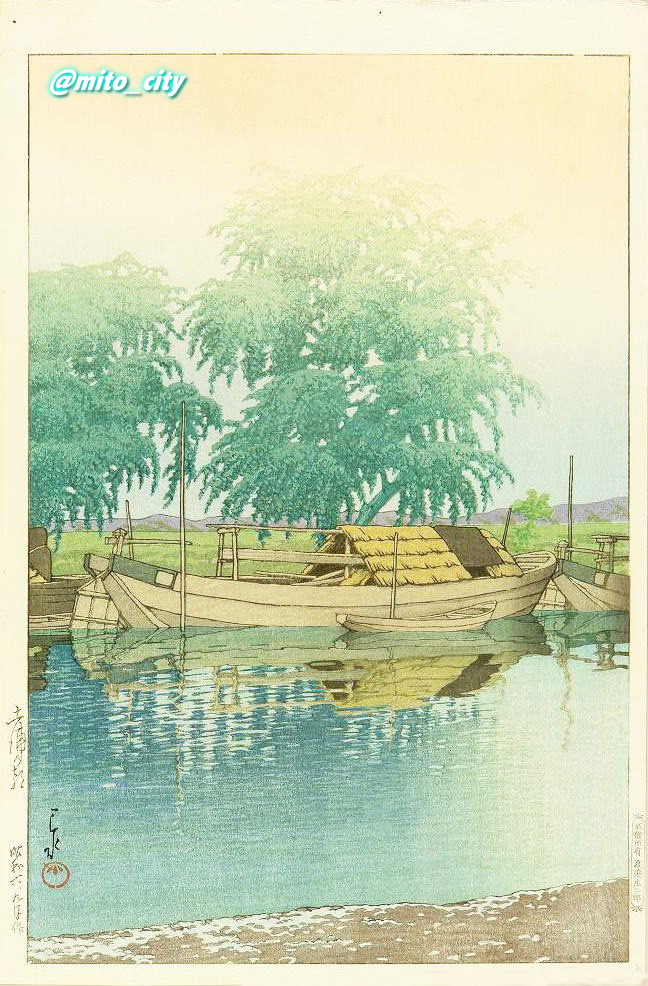

| 土浦の朝(Morning in Tsuchiura)で検証 |

|

Hotei#253(印章D)(N327) ,"C" seal

千葉市美術館(生誕130年 川瀬巴水展 - 郷愁の日本風景):出品番号107

昭和6年9月(1931) 右下マージンに版権印・上マージンにピンホール※1 |

|

| 私の所有している物は残念ながら "C" seal です。(図録等では初摺り扱いです。) |

| 生誕130年 川瀬巴水展 ― 郷愁の日本風景 ― (巡回展 2013~2015年) での展示品は"C" seal |

土浦の朝は渡辺版のみですので版権印の使用年代で推定が出来ます。

(Ukiyoe-GalleryのLIBRARYのデータ表記がeBayや他のサイトで使用されるのが一般的です。)

使用されている版権印

"B" seal:1927-1932 ⇒ Hotei:(印章C)※

↓

"C" seal:1929-1942 ⇒ Hotei:(印章D)※

↓

"D" seal:1931-1941 ⇒ Hotei:(印章E)※

↓

"J" seal:1946-1957 ⇒ Hotei:(印章I)※ 最近見つけました。2018.03.07追記

上記以外にもMシールとか印無しなどの存在が考えられます。

上記の版権印が使用されていることから、再版が繰り返されかなりの数摺られた事がわかります。

版権印は年代がだぶっており、実際は平行して使用されており、一応の目安としてお考え下さい。

当時は出荷の時、手元にあった印を適当に押していたそうです。

丸印などは画中の右や左に押されて場所が一定しない作品も見かけます。

※ Documentation: Kawase Hasui: The Complete Woodblock Prints, Hotei Publishing 2003 (川瀬巴水 全木版画集)

注:レゾネ番号はホテイ出版社の図番を使用するのが一般的です。Hotei#253(印章D)(N327) →” N*** ”は毎日新聞社の川瀬巴水木版画集 昭和54年(1979)の図番です。

------------------- 用語集 ----------------

・初摺り:First edition [用例 First edition Only printing , First edition never

re-issued(初版のみ再発行なし)]

※オリジナル版木が1セットとは限りません。カレンダーや書籍用に大量に注文を受けた場合は何セットも存在する

早期:Early edition , Early time edition ([第2版:Second Edition]以降)

生前:Lifetime edition (早期も含む)

・後摺り:Later edition (没後の作品)※2

死後の作品:Posthumous strike

・平成版:Hesei edition(渡辺版のみ存在)

・復刻版※3・複製版画※4:Reproduction(リプロダクション),エスタンプ(Estampe),リプリント(reprint)※5,リストライク(restrike)※5

※再刻:同じ作品を作家生存中や遺族・版権所有者の同意を得て製作(色々な事情で別版元や消失した為作られる

------------ 付記項目 -------------

・限定:Limited edition

・贈呈:Gift edition

・試摺:Test print(publish)

------------------

・震災前:Pre-earthquake

・震災後:Post-earthquake

・戦前:Pre-war

・戦中:during war

・戦後:Post-war

-------- 参考サイト ------

渡辺木版美術画舗

新版画の後摺りについて

--------------

武蔵野美術大学

造形ファイル(素材/道具/用語/技法)

--------------

青木美術HP

版 画 の 知 識

--------------

日本現代版画商協同組合

版画の買い方

--------------

版画ネット(阿部出版)

版画用語事典

--------------

川瀬巴水の作品に限らず版画全般に言える事ですが、個々の作品に検証が必要で、一般の人には、ハードルが高く不可能です。

日本浮世絵商協同組合加盟店や日本現代版画商協同組合加盟画廊でのご購入をお勧めします。

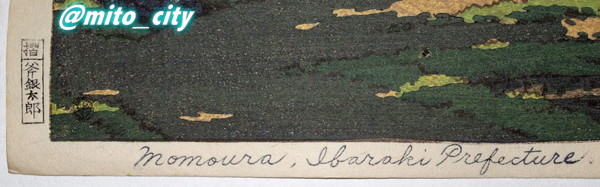

マージン(マルジュ)のサイン:輸出、外国人向け販売用に書いたとされています。

マージンに英文で鉛筆やペン書きで、サインや説明が書いてある作品がありますが、それは渡邊木版美術画舗店員※6 によるものです。

ヤフオクなどでは、いかにも巴水自身がサインしたように書いてある事があります。注意が必要です。

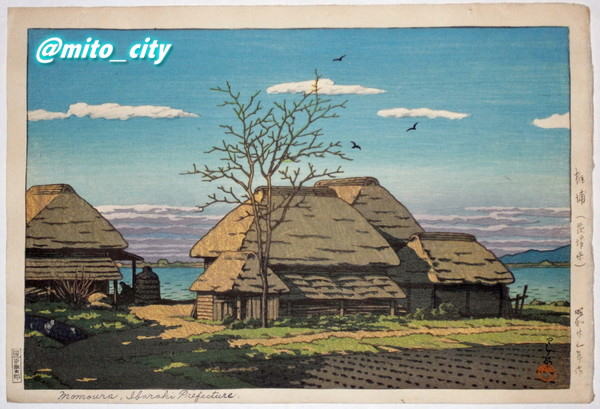

桃浦 昭和23年(1948)・上マージンにピンホール※1

Hotei#512(印章A)(印章P‐1)(N493) ,"J&I" seal

下マージンにペン書き説明文

------------------------------------------------------------------

※1主に摺りの際、版画を吊るし乾かす目的で開けられたとされています。(参考:針見当は銅版画が主)

※2初摺り以降を後摺りとして使用している場合もあります。

※3復刻版:木版で摺られた物

※4複製版画:木版以外で印刷された物

※5後摺りとして使用される場合もある。

※6大田区立郷土博物館の2013年図録P221参照

--------------------------------------------------------------------------------------------------

※ここに挙げたのは一例で、個々作品に対し多方面な研究・検討が必要です。 |

| |

|

|