| 広重関連: |

|

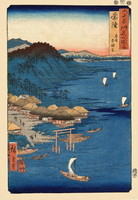

初代 歌川広重:六十余州名所圖会 嘉永6年(1853年)70図

・六十余州名所圖会 常陸 鹿嶋 大神宮 |

|

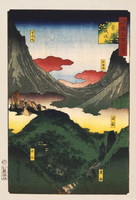

二代目 歌川広重:諸圖名所百景 文久1年(1861年)

・諸圖名所百景 常陸 筑波山 |

|

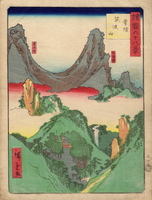

二代目 歌川広重:諸圖六十八景 文久2年(1862年)

・諸圖六十八景 常陸 筑波山 |

|

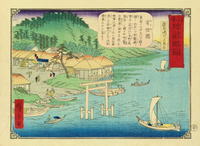

三代目 歌川広重:日本地誌略圖 明治9年(1876年)78図

・日本地誌略圖 常陸國 鹿島磯辺一之鳥居 |

|

三代目 歌川広重:大日本物産圖會 明治10年(1877年)118図

・大日本物産圖會 常州 鯉ヲ抱取ル圖 |

|

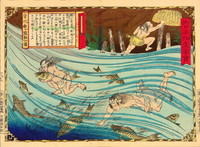

三代目 歌川広重:大日本物産圖會 明治10年(1877年)118図

・大日本物産圖會 常陸國養蚕之圖 |

|

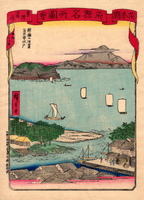

三代目 歌川広重:府縣名所圖會 明治13年(1880年)

・府縣名所圖會 常陸 霞浦

|